藤本けいすけの「日日是好日」

新年の抱負~2026年を迎えて

新年明けましておめでとうございます。

皆さまも清々しい初春をお過ごしのこととお慶び申し上げます。

年明けは4日(日)の茅ヶ崎駅駅頭での街宣活動からスタートしました。前日にトランプ大統領の命令によりベネズエラにアメリカが軍事侵攻し、同国の大統領夫妻を米国に連れ去るという前代未聞の大事件が起きたばかりで、いささか動揺しながらの街頭活動となりました。

ロシアとウクライナ、イスラエルとパレスチナなどの戦争をどのようにして止めるか関係諸国が知恵を出し汗を流すなか、大国アメリカのこの愚挙・暴挙は、もはや国際社会では力を持つものの意向が全て罷り通る、つまり「強者が勝つ」という何でもありの感を醸成し、新年早々に暗澹たる気持ちです。

国内政治に目を向ければ、昨年は夏の参議院議員選挙を経て「少数与党」や憲政史上初の「女性総理」の出現に、政治の潮流も大きく変わるのではないかと期待しましたが、一部野党の「理念と信念なき連立」によって与党が息を吹き返し、隣国・中国との厳しい緊張を脇に置いたまま、借金頼りの過去最大規模の国家予算が組まれようとしており、一向に歯止めのかからない人口減少・少子高齢化や物価高騰を目の前にして、一体のような国政が展開されるのか、実に先行き不透明な状況にあります。

国政はどうあれ、基礎自治体は市民の命と暮らしを守り抜く最前線の地方政府としての重責を担っています。そのような基本的使命を踏まえ、茅ヶ崎市議会議員として2026年は下記の事項について特に力を入れて活動して行きたいと考えます。

1.「実施計画2030」及び「2026年度予算」の徹底チェック

「総合計画」をベースとして、現在市では2026~2030年度の5ヶ茅ヶ崎市もコロナ禍のタイミングと打って変わって一昨年より遂に緩やかな人口減少期に入ったと考えられ、今後税収の伸びも期待薄な状況において、益々需要が拡大する福祉関連サービスや老朽化が進むインフラ(道路、橋、学校等の公共施設)保全対策など、どのように財源・資源配分をして行くべきか、是々非々の立場で厳しくチェックしたいと思います。

財源・資源に限りがある以上、当然縮小したり廃止したりする事業や施策も出てきますが、そこは市民の代表である我々議員が、真摯な討議を経て最適な判断を行い、その結果について市民の皆さまに対し説明・実行責任を果たさなければなりません。

2.快適な街の環境づくり

市内北部地域(市外化調整区域)を中心に、不耕作農地等から「資材置場」(ヤード)への転用が急速に進み、高いフェンスによる景観悪化、大型トラックの往来増加、騒音・悪臭・火災の発生など、多くの問題が発生しています。

この「資材置場」については、土地所有者の財産権保障の観点から、単に作らせないという規制ではなく、一定の設置条件を付した許可制を導入し、適切な管理・運用によって地域社会との共存共栄を実現する市独自の条例制定が絶対に必要であり、過去2度の議会における一般質問での提言を是非実現させたいと思います。(埼玉県川口市の条例をモデルに)

また、こちらも昨年12月の議会一般質問で取り上げましたが、駅周辺等の人通りの多いエリアを指定して、「吸い殻のポイ捨て」だけでなく、「路上(歩行)喫煙」を禁止する条例制定も必要と考えます。

県内各市が同様の規制に相次ぎ踏み切るなか、市民の健康を守る観点に立ち、茅ヶ崎市もそろそろ「マナーからルール」へと取り組みをシフトすべき段階に至りました。

上記2件はいずれも該当の規制条例制定が必要であり、市民の皆さまの後押しを是非お願い致します。

3.子どもの学びの保障

茅ヶ崎市でも全国と同様に、不登校状態の児童・生徒が急速に増えています。明治初期から連綿と続く学校制度自体の時代的疲弊や、核家族化など社会情勢の変化もその要因の一つと考えますが、学校外(フリースクールや地域公共施設等)での学びの機会の提供や安心して過ごせる居場所づくりが急がれます。

そのためには、単に財政的な措置(フリースクールへの運営費助成等)だけでなく、地域に住む我々も積極的に手を差し伸べる必要があります。「子どもは地域の宝物」。皆様のご理解とご支援を是非お願い致します。

4.独居高齢者の生活安定化

高齢化が進み、市の調査では約10万世帯のうち2割程度が65歳以上の独居世帯と推定されています。運転免許証の返納やバス便の減少など、通院や買い物等に際しての移動がままならない高齢者の方々も益々増える傾向にあります。

日頃の健康状態把握や災害時の安否確認・避難支援、通院・お買い物サポートなどのニーズが益々拡大するなか、行政の力だけでは万全な対策を講じることは難しいため、この課題についても地域の皆さまに知恵出しと可能な範囲でのご協力を頂く必要があります。

「いつか行く道」。是非一緒に「考動」をお願い致します。

私の議員としての任期も残すところあと1年4ヵ月余りとなりましたが、「自身が議員で居続けるための活動はしない」「選挙目当ての美辞麗句は並べない」を信条に、本年も妥協することなく、皆さまとともに市政の監視と政策提言を前に進めて参ります。

市議会第4回定例会報告(11/27~12/19)(その2)

第4回定例会での私の一般質問概要についてご紹介します。

今回は、「オーバードーズ対策」、「受動喫煙防止等対策」の2題について取り上げました。いずれも市民の健康に直結するテーマです。

1.【オーバードーズ対策】について

「オーバードーズ」は市販のかぜ薬等を意図的に過剰服用する行為を指し、精神的な不安感や生き辛さ等を抱えた若者(特に10代、20代女性)たちの間で広がり、今や大麻や覚せい剤などと同様に深刻な社会問題となっています。

「オーバードーズ」自体は違法ではなく、また外見上も判りにくいとから、家族であっても認知しずらい傾向にあると言われますが、リストカットを伴ったり、放置すれば薬物効果によるショック死や自死に繋がるケースも多く、市民の生命と財産を守るべき市の責務と対応策について質問することとしました。

「オーバードーズ」は、従来国が違法薬物対策でスローガンとして掲げてきた「ダメ、ゼッタイ」という視点では特に抑止が難しく、過剰服用に至る不安感や生き辛さ、或いは社会的孤立状態をどのようにして解消・緩和するかという抜本的、複合的な対応策が求められます。

ある調査では高校生の60人に一人が経験者との報告もあり、今回消防本部に対し「オーバードーズ」が原因と推定される救急搬送の状況を質したところ、令和4年が38人、5年が57人、6年は64人と年々増加傾向にあり(女性が約75%、特に10代、20代に多い)、入院加療を要するケースも目立ってきているという回答がありました。

市からは、保健所や教育委員会が薬剤師会やドラッグストア(DS)、学校等と連携し、市ホームページやDS店頭、授業等での啓発・予防活動や本人・家族への医療・福祉面でのケアーを一層強化して行くとの方針が示されましたが、私は今後もそれらの取り組みについて継続的にチェックを行い、市民の安心・安全な暮らしの実現に寄与したいと思います。

2.「受動喫煙防止等対策」について

茅ヶ崎市では「茅ヶ崎市民の美しく健康的な生活環境を守る条例」(愛称=きれいなちがさき条例)によって街なかでのタバコの吸い殻ポイ捨て等を規制(罰金2万円)していますが、私が把握する限り、特に駅周辺では相変わらず路上に多くの吸い殻が散乱し、規制の効果が的確に発揮されているとは到底思えません。

また、法律で規制はされていないものの、飲食店内での禁煙が広がったこともあり、公道に面した店外での喫煙や歩きたばこもよく見かけ、副流煙に悩む市民から何らかの規制をして欲しいとのご要望をたくさん頂いています。

私からは、(1)タバコの吸い殻ポイ捨て規制については、警察による摘発が必要な「罰金」ではなく(条例による摘発事例はゼロ)、警察の摘発を必要とせず、市が機動的に対処可能な「過料」(数千円)に変更することと、(2)お隣り藤沢市など県内の多くの自治体が実施しているように、駅周辺区域等での路上(歩行)喫煙を禁止する条例を制定してはどうかという二つの提言を行いました。

市からは、(1)については市独自で監視員等を配置する必要があることや夜間対応が困難なこと、(2)については、茅ヶ崎駅の北口、南口の2ヵ所に喫煙BOX(コーナー)を設置しており、条例による規制ではなく、当面はマナーアップを目的とした啓発活動に注力したいとの回答がありました。

私は特に駅周辺は「茅ヶ崎市の顔」であり、市民は元より市外からの来訪者にとっては街のイメージに直結する場所でもあることから、マナーアップの啓発活動に取り組みつつも、吸い殻のポイ捨てと路上喫煙ゼロを目指し、やはり条例による規制強化が必要(抑止効果に期待)と考えます。

今後も喫煙者の方々の「タバコを吸う権利」に配慮しつつも、マナーアップと規制強化の2軸で、市の取り組みを後押しして行きたいと考えます。

市議会第4回定例会報告(11/27~12/19)

早いもので今年もあと1週間となりました。以下本年締めくくりの第4回定例会トピックスについてご報告します。今定例会でも補正予算、条例改正、指定管理者選定、陳情など多くの議案を審査しましたが、注目の議案を厳選してお伝え致します。

【補正予算】(全件賛成)

(第8号)

・斎場施設管理運営経費(+10,186千円~市一般財源)

⇒火葬受け入れ枠拡大等に伴う費用。繁忙期である冬期期間において、「友引」の日も開場し、受け入れ件数を130最大130枠拡大。待機日数も最長5日間までに抑える方針。

(第9号)

・緑の保全事業費(+4,361千円~その他財源)

⇒市内南部の保存樹林(約3,400㎡)公有地化を目的に測量及び不動産鑑定を行う。将来は公園等として整備・活用を図る方針。

(第10号)

・道の駅整備推進事業費(+47,038千円~市一般財源)

⇒柳島しおさい公園敷地内(県有地)に85台収容可能な臨時駐車場を整備し、既存駐車場の混雑を解消する。(供用開始時期は検討中)

☆国道134号線への出場、合流時の安全確保策等を要望しました。

(第11号)

・物価高対応子育て応援手当(+800,000千円~国庫支出金)

⇒国の補正予算成立を受け、0歳~高校3年生までの子どもを養育している父母等に、子ども一人当たり2万円の手当を支給する。(2025年~2026年3月31日までに生まれた子どもも対象)

⇒原則児童手当支給口座へ自動的に振込み予定(詳細は別途市HP等で周知)

・物価高騰対応重点支援事業費(+1,778,860千円)

⇒国の補正予算成立を受け、物価高騰の影響を受ける市民及び市内事業者支援策として、全市民に一律6,000円分の商品券(市内限定利用可)を配布する。(詳細は別途市HP等で周知)

☆本議案は市議会定例会会期内ギリギリでの審議となりましたが、もしお米券配布という案だった場合は、米価上昇に繋がる懸念等の理由により反対予定でした。全市民を対象に配布するという公平性と市内中小事業者優先の券面構成案(市内中小事業者は最大6,000円分、大手事業者は3,000円分を想定)については評価するとともに、過去に実施した商品券発行事業の反省点等を活かし、迅速かつ正確な配布に務めるよう要望しました。

【条例改正】(全件賛成)

・茅ヶ崎市斎場条例の一部を改正する条例

⇒従来茅ヶ崎市民及び寒川町民は無料であった火葬室使用料を有料化(最大10,000円)し、他自治体在住者の使用料を増額(最大90,000円)する改正。受益者負担の考え方に基づき、将来にわたる施設維持費の確保等を目的に、県内他自治体の動向を踏まえて改正するもの。

☆市民の利用料が最大10,000円という設定であり、将来の施設老朽化等への対応に鑑み、止む無しと判断しました。

【陳情】(一部賛成)

・「今こそ選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する陳情

(陳情第33号)

⇒国(政府、国会)に対し、茅ヶ崎市議会より「選択的夫婦別姓制度」の早期導入を求める意見書提出を要望する陳情で、総務委員会において賛成多数(3対2)で採択、続く本会議においても意見書提出議案に賛成多数(17対8)で可決。

☆国民的に耳目を集めているテーマですが、もはや日本国憲法の平等原則や国内外の社会情勢等を踏まえれば、早急に民法を改正し制度導入に踏み切るべきとの立場から賛成しました。本会議の採決では内部で賛否が割れた会派も2会派あり、このような賛否結果となる議案は僅少です。

個人的には、肌感覚ながら今回の賛否結果(17対8)は、国民全体の賛否意向とほぼイコールではないか、と考えています。(全国他自治体からも制度導入を求める意見書が相次ぎ提出されています)

大学講義レポート

12月10日(水)、母校中央大学より招請を受け、総合政策学部にて講義を行って参りました。

午前中の市議会会議を終え、その足で電車にて多摩キャンパス(八王子市東中野)へ移動。卒業以来数回しか訪問していませんが、白亜のキャンパスに着くと、40数年前の思い出が次々と湧き出してきました。

講義のタイトルは「ローカルガバナンス(地方行政)の真髄」。主に総合政策学部を中心に、将来公務員を目指す学生を対象とした特殊講義ということで、大学卒業生の首長・議員を講師とした通年カリキュラムとのことです。

講義時間は質疑応答を入れて100分でしたが、私からは、茅ヶ崎市の紹介、近隣自治体とのデータ比較、自治体議会・議員の立ち位置、市政の課題と取り組み、在学生への激励メッセージなどなど、途中クイズや対話を交えながらお話ししました。

市政の主な取り組みについては、市民の関心が高い「道の駅」、「中学校給食」、「クラスター対策」や、過去に一般質問でも取り上げた「マンション適正管理」等を中心に紹介。学生の皆さんからも意見や感想を聞かせて頂くなど、自身にとっても大変有意義な時間となりました。

母校でこのような機会を持たせて頂くなんて夢にも思っておらず、在学中にもっと真剣に勉強しておけば良かった!と反省しきりです(笑)。

議員活動2期目となりますが、記憶に刻まれる記念すべき一日となりました。(同伴し講義模様の映像収録に協力してくれた妻に感謝です)

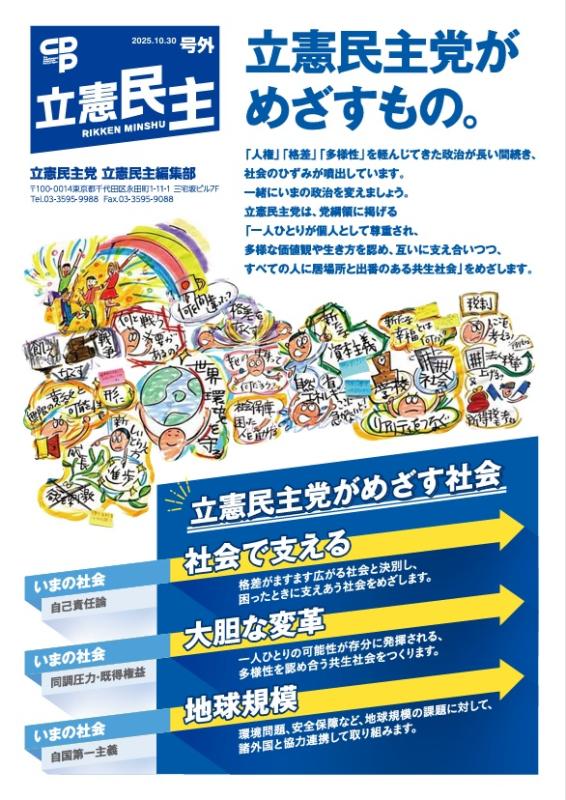

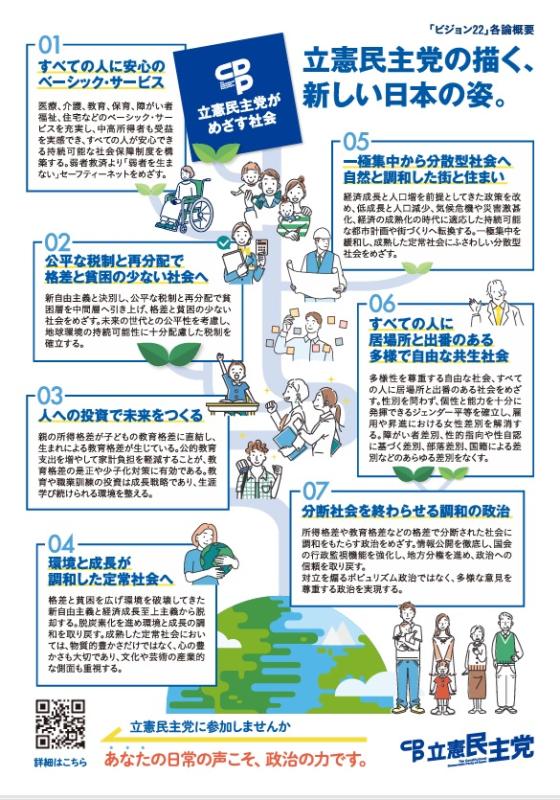

「立憲民主号外」(党本部版)のご紹介

国会(衆議院)では、無所属議員3人の与党会派入りで少数与党状態が解消されましたが、まさに「理念無き数合わせ政治」の典型例です。

昨今の政治的主張では「強さ」ばかりが強調されがちですが、どんな時代であっても「優しさ」=「共生」の思想が社会の根底に無ければならないと私は考えます。「優しさ」と「強さ」は表裏一体です。