藤本けいすけの「日日是好日」

寒風の中を駆け巡る

少し寒さも和らぎましたが、市役所市議会ロビーから眺める富士山はすっかり冠雪状態です。大寒波によって雪害を被られた全国の皆様には、心からお見舞い申し上げます。

1月13日(水)は、午前中市議会広報広聴委員会が開催され登庁。

次号『市議会だより』掲載記事の最終確認や、最新のコロナ情勢や緊急事態宣言を踏まえた次年度『市議会報告会・意見交換会』の開催方針などについて話し合いを行いました。

感染症への対応と開かれた市議会を目指す取り組みの両立はなかなか困難なものがありますが、オンラインの活用など、その調和点を目指し、幅広に検討を重ねて行きます。

委員会終了後は、市民相談を受けていた市有地上の灌木・雑草除去作業の現地確認。概ね作業は順調に進んでいました。

帰宅後は最新の医療技術(手術支援ロボット「ダビンチ」)に関するオンライン勉強会に参加。数億円もする先進機器でもあり、茅ヶ崎市立病院にはまだ導入されていませんが、県内医療機関でも徐々に普及が進んでいるようです。

このような最新の医療サービスについても情報収集を重ねながら、市立病院の厳しい経営状況をチェックして行きたいと思います。

地道に丁寧に取り組む

1月12日(火)は関東地方も厳しい寒波が押し寄せました。降雪予報も出るなか、朝から地元小学校の登校見守り活動からスタート。

その後すぐに、地元市民の方からご要望頂いていた地域の将来とまちづくりに関する意見交換に出向きました。

帰宅すると別の市民の方から道路補修と除草に関するご相談を電話で頂いたため、即バイクにて現地確認へ。色々とお話しを伺い、スマホで撮影してそのまま登庁。担当課への情報連携を終え、財政と公共施設運営に関する担当課打合せ、会派内ミーティングと続き、夜帰宅しました。

本ホームページでも、道路などのインフラ整備の課題などについて幾度も取り上げてきましたが、コロナ禍も相俟って茅ヶ崎市の財政は厳しさと混迷を増す一方。来月からスタートする第1回市議会定例会に向けて悩ましいテーマが目白押しの状態ですが、叡智を結集し、一つひとつ地道に最適解を探って行きたいと思います。

「金が無ければ知恵を出せ。知恵が出なければ汗をかけ」必ず道は開けると信じて努力します。

働くって??

1月11日(祝)、成人式を迎えました。

私が住む茅ヶ崎市では緊急事態宣言の再発動もあって集合形式の記念式典は中止となり、オンラインによる開催に変更されました。新成人の皆さんには本当にお気の毒な限りですが、ご成人を心から祝福したいと思います。多難を予感させる門出となりましたが、人に乗り越えられない試練はなく、また人生を登山に例えれば、険しい山道ほど登り詰めた先にはその人にしか眺めることのできない絶景が待っていると信じて、力強く歩みを進めて頂きたいと願うものです。

さて、議員である私も地域の新春イベントはほぼ中止か延期。様々な市民相談にはメールや電話で対応させて頂きつつ、今は集中して大量の資料や書籍を読み込んで、政策評価や提言に向けた仕込みを行っています。

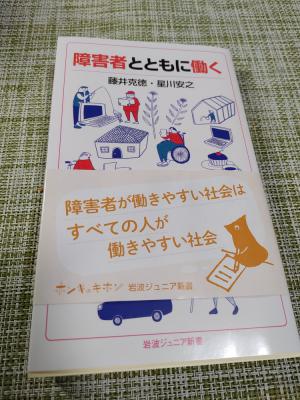

その中でキラリと光った一冊がこちらの「障害者とともに働く」です。ジュニア新書とありますので中学・高校生向けに書かれたものかと思いますが、どっこい大人の我々が読んでも十分な価値と学びがあります。『障害者が働きやすい社会はすべての人が働きやすい社会』というサブタイトルが私の狭くて古い常識をぶち破ってくれました。コロナ禍で、「働く」という事の形式だけでなく、その意味や意義をも見直されつつある現在、もう少し視野を広げて考えるには打ってつけの図書としてお薦めします。

2021年初登庁

1月8日(金)、午前中はオンライン形式で開催された茅ヶ崎商工会議所の賀詞交換会に自宅のパソコンで参加しました。

奇しくも新型コロナ対応で二度目の緊急事態宣言が発動されるなか、このような賀詞交換会は中止となるケースも多いのですが、商工会議所による新たな挑戦として高く評価致します。

午後は市役所に本年初の登庁となり、今後の市の新型コロナ対応等に関する情報収集と整理に当たりました。

高齢者へのワクチン接種や、再度の緊急事態宣言を受けた市内飲食事業者への追加支援策など、詳細は市の発表(HP、SNS、広報紙)で是非お確かめください。

これから2月7日までの約一月間、市民全員で知恵を出し、声を掛け合い、力を合せて乗り切りましょう。

学校スタート

1月6日(水)、年末年始のお休みも終わり、市内小・中学校の授業がスタートしました。

地元有志の皆さんと、今年最初の登校見守り活動です。政府による再度の緊急事態宣言発動が予定されていますが、子供たちには、今年も元気一杯で過ごして欲しいと願っています。

元旦の計

正月二日目を迎えました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

この記事を書いている最中にも、新型コロナウィルス感染症の拡大は止まるところを知りませんが、そのことを前提に2021年の自身の「重点取り組み」と「考動方針」を整理してみました。

1.「重点取り組み」

①市の「来年度予算」をしっかりチェックし、実効性あるものとする。

⇒昨年末で約80億円とされた財源不足予測を前提に、今年度予算執行状況を確認しつつ、不要・不急な費用が積み残されていないか、暮しの安心・安全に直結する人への投資は確保されているかの2つの視点で徹底的に精査して3月の予算審議に臨む。

②税収増に繋がる政策提言を行い、茅ヶ崎の「稼ぐ力」を高める。

⇒サテライトオフィスやコワーキングスペースの新設誘致や「道の駅」のプレセールス活動など、税収と人口増に繋がる具体的な政策提言を実施する。

③コロナ禍で一層厳しさを増す「市立病院」経営をしっかり監視する。

⇒収支状況や経営形態見直し検討について、積極的な情報収集と意見提起を行い、市民及び地域医療にとって最適な解を求める。

2.「考動方針」

①徹底的な「3現主義」を貫く。

⇒何ごとも「現実」「現場」「現物」を正しく把握・理解することから始める。

②広い視野と柔軟な思考力を養う。

⇒茅ヶ崎市という狭い視野・視点を脱却し、行政単位を超えた柔軟な発想・情報収集・思考を心掛ける。

③ジャンルを問わない読書によって、議員としての識見・資質を高める。

⇒年間目標読書数=100冊(2020年は52冊)。本年末にどれだけ実践できたか、きちんと振り返りたいと思います。(写真は本年始に読みたい書籍です)

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は、格別のお引き立てと当ホームページを閲覧頂き、誠にありがとうございました。

コロナ禍のまま新年を迎えましたが、皆で手を携えながら、早期終息と社会・経済の再生に向け邁進する年と考え、自治体議員として全力で働きたいと思います。

当面は地域の会合やイベント等も自粛或いは規模縮小となり、議員として市民の皆様と直接交流したり膝詰めの意見交換を行う機会が少なくなりますが、ネットを活用したコミュニケーションなどでカバーしたり、議員の重要な責務でもある政策提案力を磨くための情報収集・研鑽の時間に充て、“ウィズコロナ”“アフターコロナ”にしっかり対処して行きたいと思います。

本年が皆様にとって穏やかで輝ける一年となりますよう祈念申し上げ、新年のご挨拶と致します。

※写真は元旦の県立里山公園(茅ヶ崎市内)から望む大山と富士山、そして寒川神社です。

2020年の仕事納め

大晦日の今日、先日市民から通報がありました市道補修要請の件で、その後の状況を現地確認してきました。

年末ではありましたが、応急補修が完了していました。この道は急な坂道ながらも、通勤や散歩などで結構車の通行や人通りの多いルートなので、早急な対応をして頂いた市役所担当課に感謝です。

本件をもって私の本年仕事納めとなります。コロナ禍の最中ではありますが、皆様にとって新年が穏やかで輝ける一年となりますよう祈念致します。

2020年ラストスパート

12月28日(月)、大半の事業所が仕事納めの日となり、一日中市内挨拶廻りとなりました。

途中、市民の方から通報頂いた市道の危険個所を現場確認し市役所へ。年末年始ではありますが、至急の補修要請を行いました。

市内の道路総距離は約700kmあり、実はその大半(90%以上)が市が管理する市道となっていて、保全には相当の稼働とコストを要しています。

最近ではスマホの画像送信機能を使って市民が自治体に道路損壊情報などを通報する仕組みも全国で導入されつつありますが、市が管理する道路かどうかの判定や正しい位置情報の伝達、受付から補修完了までの工程管理などでまだまだ課題があるのも事実です。

社会資本である道路保全については、エリア別の人口推移や車の通行量分析などを含め、長期スパンでの費用対効果も考慮した難しい対応が求められています。

☆茅ヶ崎市道路整備プロフラム(平成23~32年度版、PDFファイル)

(http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/.../009/493/doupro.pdf)

健康寿命日本一

12月27日(日)は、湘南本部道場の稽古納めでした。

今年はコロナ禍で稽古も様々な制約を受けましたが、新年早々に「シニアクラス」がスタートした記念すべき年でもありました。

茅ヶ崎は元気なシニア市民が多く、「健康寿命日本一」のまちとも言われていますが、クラスの皆さんの熱心な稽古ぶりに接して、その思いはますます募ります。

稽古自体も楽しいのですが、何と言っても休憩時間中の人生談義や街なかの情報交換が最高!まだまだ自分が知らないことを、人生の先輩たちにたくさん教えて頂いてます。

来年は私も「還暦」。一体全体何歳からを「シニア」と定義するのか実はよく判りませんが、まぁ、「生涯現役」「生涯青春」の気持ちで、新年も地域の皆さんと一緒に汗をかこうと思っています。コロナの早期終息を願いつつ・・。

☆沖縄上地流唐手道・湘南修武館

湘南修武館 | 沖縄上地流唐手道協会 東京本部 (http://shonanshubukan.sakura.ne.jp/)

福祉関連制度の勉強会に参加

12月26日(土)、市内で開催された福祉制度関連の勉強会に参加しました。

今回のテーマは、来年度から改定が予定されている「障がい福祉サービス等報酬の最新情勢」と「入所施設の動向」でしたが、様々な書籍で勉強をしてはいるものの、その複雑な制度と運用には正直まだ理解が追い付きません。

ということは、サービスを利用する障がい者やそのご家族もきっと不明点や疑問点を多々抱えておられることでしょうし、行政の担当職員もその運用や事業者指導、相談などに苦心惨憺な状況ではないかと考えます。

介護制度を始め日本の福祉政策は、急速な人口減少や高齢化の波に押されるように、ある意味「つぎはぎ」的な形で展開されてきた感がありますが、サービスを享受すべき障がいを持つ方々と、サービスを提供する事業者の皆さんの両者が納得できる仕組みでなければ成り立たないことは明らかであり、その点で国や自治体の責任は重大と言えます。

第一線で解決すべきことは市に直接、国や県が解決すべきことは所属政党を通じて働きかけて行きたいと思います。(にしても、日本の福祉制度は複雑過ぎです)

オンライン会議3連発

12月25日(金)はオンラインでの情報収集と会議参加が続きました。

まず10:00から、「カジノ誘致」の住民投票条例制定に関する横浜市議会・議会運営委員会審議模様をネットで傍聴。もちろん私はカジノ誘致に反対の立場ですが、他自治体議会の会議模様を視る機会は意外と少ないので、大変参考になりました。

続いて12:00から、私が所属する立憲民主党本部主催の「男女共同参画」に関する勉強会。こちらは内閣府スタッフによる政府方針の説明や質疑応答を視るだけでなく、パソコンから説明に対する質問要望もできてとても有意義でした。

そして最後は17:00から、同じ政党に所属する湘南エリアの県議・市議による連絡会。こちらは月に1回の定例会ですが、今回から予め時間を1時間と決めて開催したこともあり、効率的な会議となりました。

このようなオンラインサービスは、時間の有効活用という側面で大変便利であり、いわゆる「ニューノーマル」(新しい生活様式)として今後益々定着・浸透して行くことでしょうが、一方で場を和ませるためのジョークが言いにくかったり、喜怒哀楽を込めた表情や身振り手振りを交えたアピールが難しかったりという課題もあって、やはりフェース・トゥ・フェースの会議にはその点で叶わない、というのが正直な感想です。何か克服する手法があれば是非学びたいところです。

今年最後の登校見守り

12月24日(木)、クリスマスイブ。終業式を迎え、今年最後の地元小学校登校見守り活動となりました。

今夏から週2回を目標に校門付近の交差点に立っていますが、毎回毎回子供たちの笑顔と挨拶に元気をもらっています。顔馴染みの子も随分と増えました。

今年はスタートから「コロナ」で子供たちの生活や学びの環境も激変しましたが、子供たちはこれからの長い人生を「コロナ」と上手に向き合い続けることになるかも知れません。

そんな子供たちの危険やストレスを少しでも減らしてあげたい・・・。

来年も「地域社会の宝物」を大切に守り、育てる活動をコツコツ続けて行きたいと思います。

コロナ禍を乗り切るために

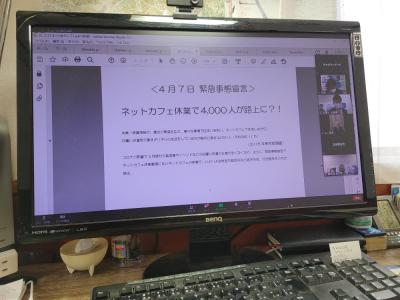

12月23日(水)、所属政党である立憲民主党本部主催の自治体議員向け緊急オンライン会議に出席しました。

年末年始は市役所等も原則閉庁となりますが、コロナ禍で生活が維持できない方々が少なからずおられることを想定し、自治体議員としてどのような態勢を取ればよいか、また緊急対応としてどのような手段があるのか等について情報共有と意見交換を行いました。

命と暮らしが最優先。自分にできることは全てやる覚悟でスタンバイしたいと思います。

変化の兆し

12月22日(火)、担当課との打合せや資料整理、来客で登庁しました。

ランチタイムで駅周辺に出かけた際、「コワーキングスペース・シェアオフィス」の幟がパタパタ。こちらは1年前にオープンしたそうですが、中を案内頂くと大勢の利用者で賑わっていました。

ビジネスだけでなく、受験生の利用もあるんだそうです。先日も高砂通りに新しく開設されたコワーキングスペースの情報をお届けしましたが、これからもこのような施設が市内でさらに増えて行く可能性があり、茅ヶ崎としては新しい変化の兆しだと考えます。

また、不動産事業者の方と情報交換する機会がありましたが、茅ヶ崎はいま「不動産バブル」なんだそうです。何でもコロナ禍で、もっとゆったり暮らしたい人たちが、都心や横浜市内などから市内に転入するケースが増え、賃貸を含め戸建て・マンションを問わず、物件が飛ぶように出ているんだとか・・・。市内人口微減トレンド予測もどうやらここで修正が必要なようです。

この変化を市としてどのように受け止めて生かすのか。私たち市民一人ひとりの課題でもあると考えます。

インフラ保全の難しさ

12月21日(月)、市民の方から相談頂いた市内用水路上の樹木、雑草伐採について、市役所担当課の現地確認に同席しました。

市内には市道以外にも無数の用水路が通っており、その敷地は基本的には市の所有または管理地となっていますが、敷地内の雑草伐採や破損個所の修理などの保全業務のあり方が大きな課題となっています。

中長期的に見れば今後日本全体の人口は確実に減少傾向にありますが、国内の道路や水路と言った社会インフラは、高度経済成長や人口増加に合せて建設されたものが多く、今後は余剰資本となることが見込まれます。

財政には限りがあるため、その問題を解決するには対処療法では無く、根本的な街づくりを変えて行くしかありません。

その意味で、茅ヶ崎市も都市計画を抜本的に見直すべきタイミングに入ったと判断し、今後様々な研究・提言を重ねて行きたいと思います。

フードバンク

12月20日(日)、市内で活動するフードバンク団体のお手伝いで、必要とする方に食品をお届けしました。

月に1回のペースではありますが、自分にできることの一つとして取り組んでいます。

茅ヶ崎市でも、コロナ禍などで生活が困窮している方の数が増えていますが、生活保護制度を利用してもまだまだ苦しい状況の方はたくさんいます。

国や県・市のセーフティネット制度でも救済されない人を一人でも取り残さないよう、これからも地道に活動を続けて行きたいと思います。(ご相談等あれば是非お寄せください。団体に取り次ぎます)

第4回定例会を終えて

12月18日(金)、茅ヶ崎市議会第4回定例会(2020年)が閉会しました。

今回も今年度補正予算や屋外広告物条例改正(点検強化等)、指定管理者選定(2件)など、多数の重要議案を審査しました。

現時点で最も重要な課題は、来年度予算の策定において約80億円もの財源が不足する見通しであることです。

有効なコロナ対策をタイムリーに打ちながらも、無駄なコストは徹底的にカットして「人への投資」を優先する。国や県の臨時交付金などを目敏く上手に活用する・・・。

2月下旬からスタート予定の2021年第1回定例会における来年度予算審議に備え、年末年始も勉強を重ね、街なかを歩きながら、皆さんの声をしっかり受け止めたいと思います。

☆茅ヶ崎市議会会議録検索

会議録検索|茅ヶ崎市 (https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/gikai/1001093.html)

忘れてはいけないこと

12月17日(木)、市議会定例会にて追加議案の審査がありました。

私が所属する都市経済常任委員会の審査議案には、市民の皆さんから好評を博しているコロナ対策としての「ロコチケット」第二弾に関する補正予算が上程され、委員会では全会一致で可決すべきものと決定しました。詳細は別途配布される市の広報紙等をご参照ください。

また、現在市役所1Fロビーでは、北朝鮮人権侵害問題啓発週間のイベントとして、「県ゆかりの特定失踪者等」のパネル展示を行っています。

実は、私の会社の大大先輩も鹿児島県内で拉致され、現在も行方不明のままとなっています。この問題を決して風化させることなく、一刻も早い解決に向けて粘り強く取り組む必要があります。

展示は12月21日(月)まで(土日を除く)。皆様も是非お越しください。

一般質問を終えて

12月15日(火)、市議会定例会で一般質問を行いました。

「市立図書館」と「コミュニティFM放送」の2テーマで質問しましたが、「市立図書館」について、市内のコワーキングスペースで働く方々も、一定の条件を満たせば資料や図書の館外貸し出しサービスを受けることが可能という確認の答弁を得たことは良かったと思います。

このような運用は他の公立図書館ではまだ例が少なく、茅ヶ崎市が茅ヶ崎で働く方々にとって優しいまちになってゆくための、「小さくとも重要な一歩」を踏み出したことに他なりません。

託児サービスやネーミングライツ、電子図書館サービスなどの提言に対しては「今後の研究・検討課題」という答弁でしたが、子育て中のパパ・ママへの応援や財政健全化、コロナ対策等に寄与するアイデアとして、実現に向けこれからも追いかけたいと思います。

(風景画像は議会フロアから眺めた冠雪の富士山)