藤本けいすけの「日日是好日」

2022年を振り返って

2022年も激動の年となりました。

ロシア‐ウクライナ戦争に端を発した世界的なエネルギー危機と物価高、まだまだ終息の兆しを見せないコロナ禍や、元首相へのテロで露見した政治家と新興宗教との不適切な関係などなど、経済社会情勢が混迷を極めたまま年を越そうとしています。

私自身、自治体議会の一員としてそのような国内外の動きにさまざま翻弄されつつ、「誰ひとり取り残さない社会を創る」という信念のもと、多くの市民との対話を通じて市政のあり方を質し、政策提言などを重ねた一年でした。

市庁舎で、事務所で、街なかで、オンラインで頂いたご意見やご批判の全てが私の貴重な学びや経験となり、かけがえの無い成長の糧となったことに心から感謝しつつ、皆さまへの御礼と一年の振り返りとさせて頂きます。

どうぞ、良いお年をお迎えください。

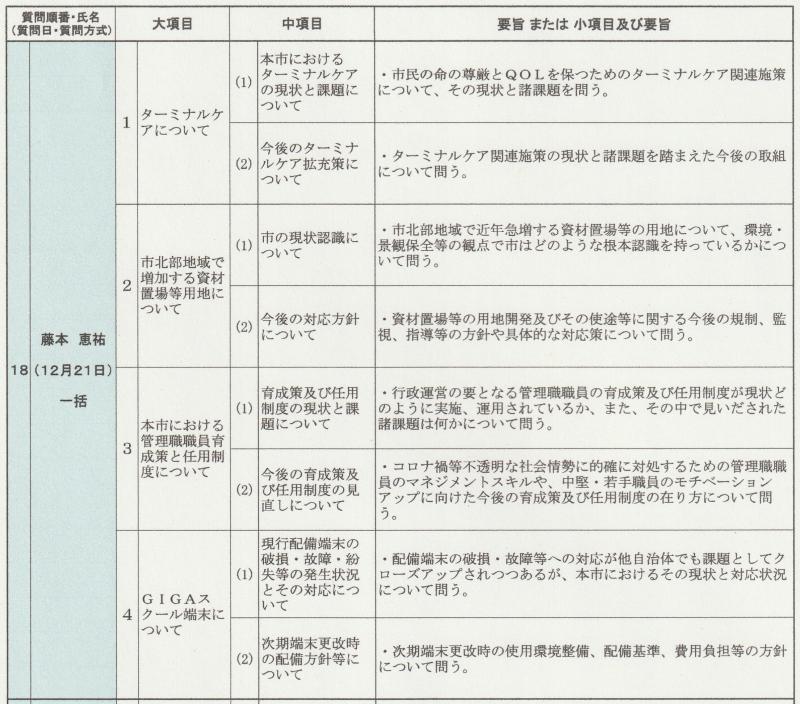

茅ヶ崎市議会定例会・一般質問のテーマが決定

2022年・第4回定例会の一般質問が確定しました。今回は20名の議員が質問に立ち、私の登壇日は定例会最終日の12月21日(水)午前の予定です。

質問テーマはご覧の通り、ターミナルケア、市北部の資材置場、市管理職職員の育成・任用、GIGAスクール端末についての4問を選定しましたが、1問目と2問目は市民の方々からの切なるご意見ご要望を踏まえて行うものです。(写真は第3回定例会での一般質問模様)

今回の一般質問が現任期で最後の質問となりますので、是非議場またはインターネット中継(リアルまたは録画)で傍聴ください。

☆インターネット傍聴はこちらから↓

茅ヶ崎市議会 映像配信

https://chigasaki-city.stream.jfit.co.jp/

☆各議員の一般質問テーマはこちらから↓

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/050/704/R4t4tuukokuitiranhyou.pdf

「立憲民主号外」2022.12.10号をご紹介します。

市議会議員になって早くも4年が過ぎようとしていますが、市民生活は自治体としての行政区域を超え、広域な経済・生活圏として捉えなければ解決しない課題が山積しており、人口減少が確実に迫るなか、「自治体間連携」が今後益々重要になるとの思いを強く持ちました。

藤沢市議会議員・かみお江里さんとの対談模様も掲載されていますので是非ご一読ください。

良書のススメ

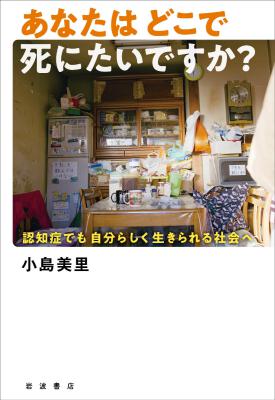

今回は最近読んだ本の中でイチ押しの書籍をご紹介します。

新聞広告で見た「あなたはどこで死にたいですか?」というタイトルに強い衝撃を覚え、すぐに入手しました。

「ピンピンコロリ」「重層的支援体制」「地域共生」「全世代型社会保障」「健康寿命延伸」など、福祉の世界では耳障りの良い言葉が飛び交っていますが、この著者が長年携わってきた福祉(介護)の現場からの真摯な批評と提言は、いかに自分自身がそれらの表層しか見て来なかったかという強い反省を促してくれました。

介護保険料をずっと納めてきたのに、いざ必要な時に使いにくい、障がいを持つ人の65歳以降のケアーが不十分、「介護保険」と「医療保険」の複雑奇怪な入り組み・・・。

官僚任せではなく、もう一度政治の力で社会福祉サービスの抜本的な組み直しの必要性があることを学びました。皆様にも是非手に取ってご一読頂きたい一冊です。

なお、茅ヶ崎市議会第4回定例会(11/29~12/21)での私の一般質問において、ある市民からの切実な訴えと本書での学びを元に、「ターミナル(終末期)ケア」について市の考えを問う予定ですので、是非とも議場またはオンライン中継での傍聴をお願い致します。

政治家の言葉や責任は、一体いつからそんなに軽くなったのか?

法務大臣が失言によって辞任しました。

「法務大臣は死刑執行のハンコを押すときだけ注目される地味な役目」という主旨の発言を公の場でしたことが原因ですが、一体どんな思考をすればそんな言葉が口から出てくるのか、私には全く理解不能です。

大臣という命がけで果たさなければならない重職を、まるで自分のPR材料だと思っているフシがあります。

そして総理大臣の口からまたまた出てくる「説明責任を果たすべき」「任命責任を感じる」という「責任」という言葉の軽さにも辟易。

政治に携わる者の「責任」がどんどん薄っぺらなものになっています。

私自身への自戒も込めて、「与党も野党も関係なく、全ての政治家は、襟を正して仕事に専念せよ」と改めて主張しておきたいと思います。

茅ヶ崎市長選挙に思う

10月30日投開票の茅ヶ崎市長選挙が終わり、現職の佐藤 光氏が2期目の当選となりました。

前市長の急逝により茅ヶ崎市長選挙は春の統一地方選挙と執行時期が異なるものの、投票率は前回を6.17%下回る34.69%と、残念ながら過去最低の結果に終わりました。

無効票約1,100票を含め、実に有権者の3人に1人程度しか意思表示をして頂けなかったことになり、果たして民意を十分に反映する機会になったのか?という疑問符が付きます。

選挙期間中に「選択肢の無い選挙」「投票に行く気になれない」などの市民の声を耳にしてはいましたが、これほどまでの低い投票率だとは想像していませんでした。

これは単に候補者側だけの問題ではなく、日頃から市民に対し、市政に関する論点や争点をより明確に提示すべき市議会側にも、多くの課題を突き付ける選挙であったと私は考えています。

一方で、茅ヶ崎市では今回の市長選に合わせ、初めて「子ども選挙」が実施されました。市民有志の発案で実施されたイベントでしたが、子どもたちの意思表示は大人の選挙結果とは異なり、実に興味深いものがあります。

今後も工夫をこらし、是非市議選などでも実施頂けることを期待しています。

☆ちがさきこども選挙

- こどもの、こどもによる、こどものための選挙

( https://kodomo-senkyo.com/ )

政治の世襲・私物化に改めてノー!

最近あまり話題にならなくなりましたが、先般岸田首相が自身の

ご子息を首相秘書官(年間報酬約2,350万円)に起用しました。

これには全く空いた口が塞がりません。

コロナ禍の克服、過去に例を見ない円安と物価高対策、ウクライナ紛争、中台緊張、旧統一教会問題などなど、様々な国難を抱える状況にあるにも関わらず、社会経験がさほど厚くない人物をよりによって首相補佐官に任命するとは、超家族主義の「ご都合お手盛り」人事と言わざるを得ません。

私は34年間の会社員経験を経て自治体議員になりましたが、そ

れでもまだまだ議員として十分に活躍できるだけの社会経験や素

地が足りていないと自省する日々です。

わずか30歳そこそこの青年が、たとえ学業成績は優秀だったと

しても、一国の首相補佐官の任を全うできるとは到底思えません。

明治期以来連綿と続く「政治の世襲・私物化」は、もういい加減

止めにして、地盤・看板・カバンの無い、可能性に溢れる清新かつ多様な人材が政治参画できるチャンスを、もっともっと拡大すべきと私は考えます。

2022年・第1回茅ヶ崎市議会臨時会について

10月18日(火)、茅ヶ崎市議会では臨時会が開催されました。

議長選出等の際に開かれる臨時会がこのようなタイミングで招集されることは珍しく、国の交付金(新型コロナウイルス対策)を活用した補正予算について審議しました。

今回審議承認された補正予算の概要は次の通りです。

① エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた福祉関連s施設等の事業運営支援のための補助金

・市内介護サービス事業所向け=約1億2千8百万円

・市内障害福祉サービス事業所向け=約8千8百万円

・市内認可保育所向け=約1千8百万円(事務経費含む)

・市内児童クラブ向け=約4百万円

② 市内経済活性化や消費喚起のための、キャッシュレス決済を行った消費者へのポイント還元施策(9月定例会にて約5.5億円の補正予算承認済み)について、その原資や広告費2億円を増額

①については市議会として対象事業者への迅速で確実な補助の実施を、また②については、事業委託先等と連携したキャッシュレス決済利用促進のための市民向け相談会の拡充を求めて賛成しました。

☆補正予算の詳細はこちら↓

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/050/315/R4R1siryou1017.pdf

『議員活動レポート(Vol.14)』電子版をお届けします。

今回は市議会第3回定例会(9/1~29)模様のほか、会派による「川崎市 子ども夢パーク」視察報告についてもご紹介していますので是非ご覧ください。

子どもの「育ち」と「学び」が多様化する今日、これからも子どもたちが伸び伸び生きやすい社会づくりを目指して活動して参ります。

安倍元首相の国葬儀について再び

今月は街頭に立って活動する機会を増やしています。

そのようななか、安倍元首相の「国葬儀」について沢山のご意見を頂いてます。私は所属する立憲民主党のスタンスに同じく今回の「国葬儀」には反対の立場ですが、その理由は単に法的根拠の不明確さや税金を使うことの適否だけではありません。

そもそも、「なぜ政治家だけをかくも別格に扱うのか?」というその手前の問題意識を持っています。

政治家は、国や社会を良くしたいという強い信念と使命感に基き、選挙を経て議員や大臣、首長になるわけですが、一旦指名を受けたからには全身全霊を賭けて職責を果たし、目標(公約)を遂げることは当然のことであり、いくら功績を積んだとしても、「国葬儀」などでの別格扱いはおかしいと思います。

もし万人異論なく人格、功績ともに高い評価を受け、真に国民・市民のために命がけで尽くした政治家が居たとしても、個々人がその墓前で手を合わせ、功績を称えつつ、静かに冥福を祈ることで十分ではないでしょうか。私はそう考えます。

ナンセンス極まりない!

多くの国民の反対にも関わらず、安倍元首相の「国葬儀」が先日強行されました。

当日は多くの参列・献花者があった一方で、会場周辺では大規模な反対デモも繰り広げられるなど、国論を二分してしまった岸田首相の浅薄な決断によって、却って故人の功績や名誉を棄損する結果となりました。これは主権者たる国民だけでなく、故人や遺族にとっても失礼千万なお話しだと思います。

そして私がさらに憤りを覚えたのは、「国葬儀」の翌々日に首相が記者団の取材に答えた中身です。報道によれば、「まずは幅広い有識者から意見を聞き、国葬儀の論点と意見整理するところから(検証を)始める」旨表明したとありますが、呆れて開いた口が塞がりません。

一体どのような勢力に背中を押されてそのような判断をしたのか不明ですが、そもそも強い反対を押し切って強行したのは政府のトップたる首相自身であり、それを「事後」に検証すること自体がナンセンス極まりないお話しであることはもちろん、またぞろこのタイミングでお得意の「有識者」を持ち出しているところに、政治家としての逃げと深刻な劣化を感じざるを得ません。

この国は一体どこに向かおうとしているのか・・・。舵取り不能になった難破船の末路を想起して、思わずぞっとしてしまうのは私だけでしょうか?

子どもたちの鋭い感覚に脱帽

先日の新聞記事で千葉市が主催する「子どものまちCBT」について

取り上げられていました。

CBTはCiba Townの略だそうで、子どもたちが一堂に会し、子どもたちの企画運営で市役所、警察、銀行、商店などを模擬運営&職業体験。疑似通貨も発行するという本格派です。

その中でも私が注目したのは、1年任期の「子ども市長」を選ぶ選挙戦。本格的な立ち合い演説会もあり、その際各候補者は素顔ではなくキツネのお面を被って登壇するそうですが、その理由が「投票が外見で影響されないように」というもので、しかもそのルールは子どもたち自らが考え出したんだそうです。

例えば顔写真を撮る時には、真っ白な歯をさりげなく見せて口角を上げて笑顔を作るとか、政治に携わる者はとかく外見や印象を気にしがちですが、「大切なのは中身」なんだと子どもたちは見抜いている訳で、思わずはっとさせられました。

しかし、選挙の時に被るのがキツネのお面と知って、ひょっとして、政治の世界は「キツネ」と「タヌキ」の化かし合い、なんて子どもたちのキツイ皮肉が籠められているんじゃないか?と勘ぐってしまうのは、果たして私だけでしょうか?(画像は先の参院選ポスター)

☆「子どものまちCBT」関連サイト

⇒ 千葉市:こどものまちCBT ( https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kikaku/kodomonomachicbt.html )

「立憲民主号外」最新版を掲載致します。

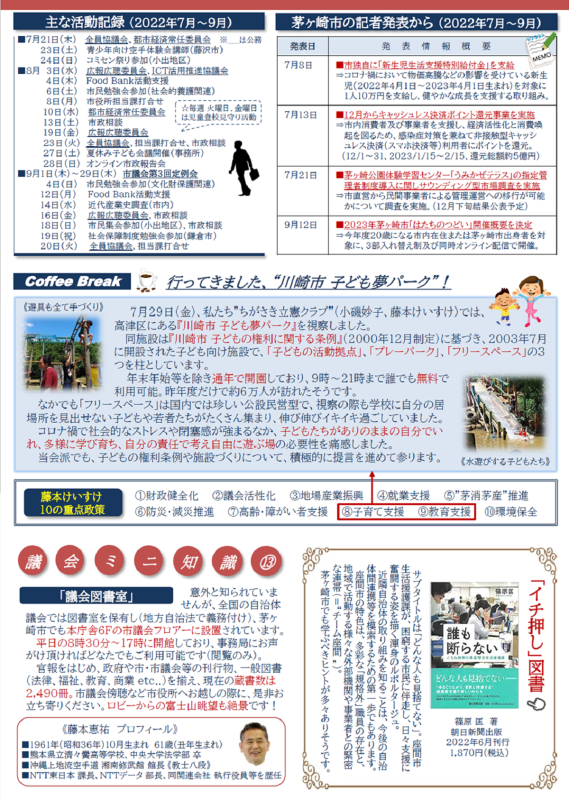

安倍元首相の国葬に反対します

現在政府では安倍元首相の「国葬」を強行しようとしていますが、私は反対の立場であり、今回茅ヶ崎市長及び教育長に対し、市議会内会派としてご覧の通り申し入れを行いました。

元首相が無法な銃撃で亡くなったことには、深い悲しみと憤りを覚え、心から哀悼の意を表するものです。

しかしながら、未だ政治的な評価が分かれ、銃撃の原因ともなった特定宗教団体との関係も不明瞭なままの政治家について、法令の根拠無く国民の強い反対があるなかで、膨大な予算を投じての「国葬」は到底容認できるものではありません。

現状の「国葬」を巡る政治的な混乱は、かえって故人の名誉や評価を貶めることになるのではないでしょうか。

☆安倍元首相の「国葬」に関する世論調査結果↓

内閣支持ほぼ横ばいの50%、国葬の実施決定「評価せず」56%…読売世論調査 : 読売新聞オンライン

( https://www.yomiuri.co.jp/.../yoron.../20220904-OYT1T50130/ )

安倍元首相の国葬賛否、反対56% 8月比で賛成減る 朝日世論調査 [国葬]:朝日新聞デジタル

( https://www.asahi.com/articles/ASQ9D3GNCQ9DUZPS002.html )

市議会第3回定例会スタート

9月1日(木)~29日(木)の日程で、第3回定例会がスタートしました。

今定例会では補正予算や条例制改定などの通常議案のほか、2021年度(令和3年度)の市の決算認定議案が上程されています。

私は決算特別委員会の委員ではありませんが、他議案も含めしっかりチェックして行きたいと思います。なお、今回の私の一般質問は、「マンション施設関連政策」と「市職員のテレワーク」

の2題について取り上げる予定です。前者は、コロナ禍の影響で人口微増が続く茅ヶ崎市の将来のまちづくりや市民生活の諸課題に、後者は市職員のテレワークの生産性や市民サービス向上への貢献度などに焦点を当てたいと考えています。

皆さまも是非市議会の傍聴をお願い致します。

☆茅ヶ崎市議会第3回定例会議案↓

令和4年第3回定例会に関する資料(令和4年9月)|茅ヶ崎市 ( https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/gikai/1034992/1049797.html )

☆茅ヶ崎市議会オンライン傍聴サービス↓

茅ヶ崎市議会 映像配信 ( https://chigasaki-city.stream.jfit.co.jp/ )

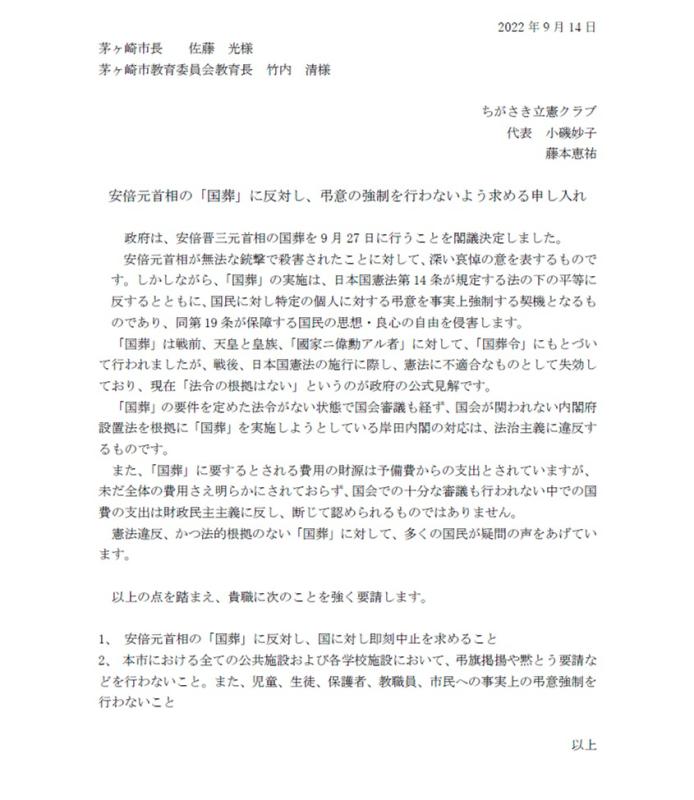

第2回・オンライン市政報告会&意見交換会

5月に引き続き、私の後援会主催「オンライン市政報告会&意見交換会」に参加しました。

後援会長挨拶に引き続き、茅ヶ崎市の記者発表資料をネタにした市政トピックス解説や、9月1日からスタートする第3回定例会の議案解説(資料は既に市のHPで公開)、フリーテーマでの意見交換、参加者の活動紹介などであっと言う間の90分でした。

毎回参加者は10名限定となっていますが、このくらいの人数が最も活発なミーティングとなるようです。

意見交換では、市の子ども関連政策や転入人口促進策などたくさんのご意見やご質問を頂きましたが、今後の議会での議案審査や一般質問、政策提言などでしっかり生かして行きたいと思います。

ご参加頂きました皆さま、また主催頂きました後援会役員の皆さまに心から感謝申し上げます。

☆茅ヶ崎市議会第3回定例会議案↓

令和4年第3回定例会に関する資料(令和4年9月)|茅ヶ崎市 (https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/gikai/1034992/1049797.html)

市民と市議会の距離を縮める

私が所属する茅ヶ崎市議会・広報広聴委員会では、現在「ちがさき市議会だより」(年4回発行)の見直しを進めています。

紙面を冊子版から手に取って読みやすいタブロイド版に変更したり、市民や市内の法人・団体なども登場する特集記事を掲載したりと、様々なアイデアを詰めているところですが、私からは是非読者モニター制度を導入すべきとの意見提起を行いました。

「ちがさき市議会だより」は約10万部発行されていますが、より多くの市民や関係者に手に取って読んで頂くことはもちろん、どんな情報発信が期待されているのか?、掲載された記事はわかりやすかったか?などについてタイムリーにご意見・ご感想を把握し、積極的に紙面に反映させてゆく仕組み作りが大切だと考えるからです。

多くの他自治体議会で既に読者(市民)モニター制度(定期的なアンケート収集やモニター座談会など)が導入されていますが、私は新規有権者予備軍とも言える高校生年齢層の市民にも意欲的に参加頂ける制度を作りたいと願っています。

議論はまだ続きますが、実現の暁には皆様も是非ご協力ください。

☆議会だよりコンクール入賞事例(全国町村)

⇒ 令和3年度町村議会広報表彰(第36回広報コンクール)|町村議会広報表彰|表彰|全国町村議会議長会

( https://www.nactva.gr.jp/html/commendation/result.html )

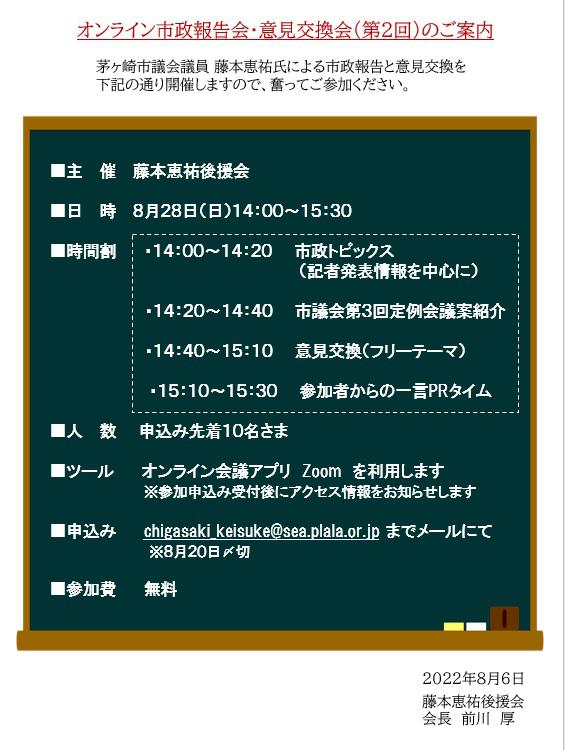

オンライン市政報告会&意見交換会(第2回)のお知らせ

ご案内チラシの通り、オンラインによる市政報告会&意見交換会を

開催します。市議会定例会の注目議案紹介なども予定していますの

で、奮ってご参加ください。

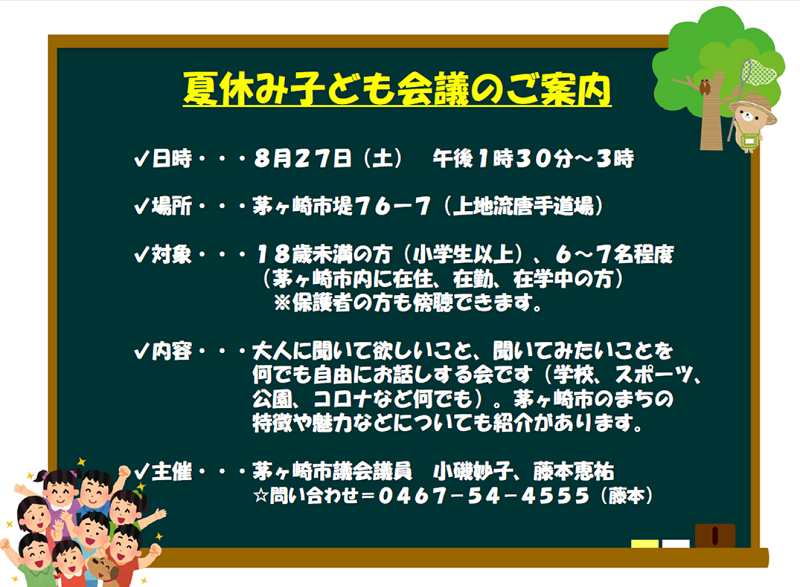

『夏休み子ども会議』開催のお知らせ

下記の通り子ども会議を開催します。

参加ご希望の方は是非ご連絡をお願いします。

市議会第3回定例会での一般質問テーマを募集します

市議会第3回定例会が9月1日よりスタートします(9月29日まで)が、私が「一般質問」で取り上げるテーマを募集致します。

「一般質問」は、議員が市政全般について市長に対し疑問点を質したり意見提起したりする重要な機会ですが、皆さまが日常生活で気付いた点や、市の対応などで改善して欲しいことなどありましたら、何でも結構ですので、是非メールまたはお電話にてご提案ください。

採否について検討のうえ別途ご回答させて頂きます。(8月10日〆切)(テーマ例;ごみ処理問題、コロナ対策、市役所窓口対応、公共施設管理、道路・公園整備、中学校給食など)

☆第2回定例会一般質問通告一覧(ご参考)↓

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/048/435/R4t2ippansitumontuukokuitiran.pdf